そもそも、ものの名前に「ヴ」が入っていたら、なんかカッコイイぞ、という思いつきから始まった試みらしい(例:ヴンコヴォン、ヴェンジョ)。

ヨシナガさんは海外の主要ブランド、及び109に出店しているすべてのブランドの名前を検証し、各文字がどのくらいブランド名に用いられているかを抽出。例えば、「イ」という文字は、今回対象としたブランド名に41回登場するらしい。

これをブランドのポイントとし、合計値を文字数で平均する(平均しないと長い名前が有利になるので)、という方式でものの名前におけるブランド力を測定するというのだ。

ブルガリならば、(ブ:12 + ル:45 + ガ:13 + リ:29) ÷ 4(文字) = 24.75 がブランド力だ!

大変面白い試みなので、これをシステム化したいと思い、このロジックを組み込んだTwitter botを作ってみた。

それがこちら。

bot_n_vengjo

http://twitter.com/#!/bot_n_vengio

このロジックを使ったシステムを何か作ろうと悩んでいたときに、どうしても「ヴンコヴォン」や「ヴェンジョ」というキーワードを使いたかった。そこでいろいろ考えていると、Twitter bot… ん? ボット!? ボット・ン・ヴェンジョ? …!!?

我、天啓を得たり!

というノリでTwitter botに決定し、実装してみた。

実装したあと、ヨシナガさんがイベントで使ってらしたデータが欲しいな、と思い、Twitterでお願いしてみた。

すると…。

ヨシナガさんからDM キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

と、いうことで見事いただいたデータを反映し、完成!!

使い方は以下のとおり。

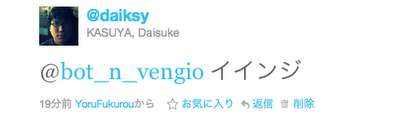

まず、@bot_n_vengio宛にMentionする。

(※イインジとは、「イイノケンジ」をよりブランド力が高くなるように操作した名前)

すると3分に一回動くbotがMentionを検知し、ブランド力をつぶやく。

と、いう簡単なもの。

みなさんも是非、お試しくだされ。

ちなみにソースコードはこちらに公開してます。

https://github.com/daiksy/bot_n_vengio/blob/master/DaiksyBotServlet.java

急いで作ったのと、github使うの初めてなもので、データの持ち方がブサイクだったり、文字化けしてたりでかなり恥ずかしい事になっているが、まぁご愛嬌ということで。

ちなみにカタカナしか数値化できません。その他の文字を送っても、すべて0ポイントとして計測されます。

ひらがな対応は

追記:

僕秩でも紹介していただきました。

http://www.dfnt.net/t/photo/column/brand.shtml